Por Arantza de Bergia

“¿Cómo te ha ido en el encierro?”. Las respuestas a esta pregunta, constante desde más o menos mayo de 2020 (cuando ya llevábamos unos meses sin salir), son muy distintas: divorcio, cambio de look, pérdida de un ser querido, nuevo trabajo, quizás una o varias mascotas nuevas, muchas casas con muchas plantas, hobbies, instrumentos musicales, muchos cursos online…

El hilo conductor de estas respuestas es que la pandemia, sus consecuencias, nos han alterado y mucho más de lo que podemos dimensionar o proyectar. Nadie sabe a ciencia cierta en qué maneras este cambio radical de estilo de vida va a impactar emocional y psicológicamente a las personas. De hecho, ahora pocas cosas se saben “a ciencia cierta”, con certidumbre inquebrantable.

Desde la aparición del COVID-19 y hasta que las restricciones se relajaron, muchas personas hablaban, soñaban y pensaban en lo que harían cuando todo regresara a la “normalidad”. Un deseo muy coherente, creo yo, pero igualmente alejado de la realidad, y sospecho que muchas y muchos estamos viviendo la ruptura de ese sueño.

Porque pensar en el futuro, al menos en este tipo de situaciones limítrofes, tiende a consolarnos, se vuelve el sustento que nos mantiene vivos y medio cuerdos. No hay nada más reconfortante que la promesa del mañana, hasta que el “mañana” llega y la diferencia entre lo imaginado y lo que se vive puede llegar a ser desgarradora y desquiciante.

Se habla largo y tendido sobre cómo esta pandemia ha puesto el dedo en las llagas más lacerantes de las sociedad, de los estados y de los gobiernos. Las carencias (de todo tipo) se han abierto paso y han robado el show.

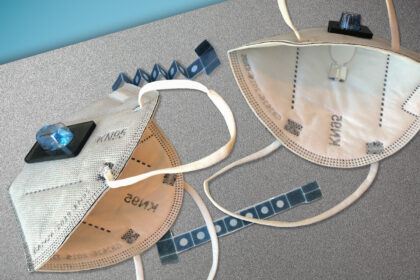

Desde que iniciaron los confinamientos masivos para prevenir más contagios, un amplio abanico de violencias ha tomado fuerza. En 2020 y 2021 no tuvimos más que enfrentarnos a los rostros de las personas que cargan las llagas (con sus claras excepciones; pienso en este instante el escándalo del cumpleaños de Kim Kardashian del año pasado, cuando rentó una isla para poder vivir como si el COVID-19 nunca hubiera existido).

No es sorpresa que la violencia contra la mujer, la transfobia y los movimientos de extrema derecha, por mencionar algunas violencias de nuestros tiempos, haya crecido exorbitantemente.

El gran encierro no fue sino la culminación de décadas, por no decir siglos, de hacer a un lado el trabajo comunitario, la necesidad de acompañamiento, por una vida sumamente competitiva, hasta salvaje, en la que uno está en guerra perpetua contra el otro (y, finalmente, también uno mismo).

La psiquiatría y las neurociencias, así como la psicología y sus distintas ramas, no han quitado el dedo del renglón desde que nos recluimos en casa. No es complicado, ni exagerado, deducir que el trauma de esta pandemia va a desatar una oleada de desbalances emocionales y químicos. Nuestros cuerpos, nuestros cerebros, han sufrido cambios radicales y la huella que dejan es profunda.

Aunque ya no hay tal normalidad a la que podamos regresar y el estado del mundo diste mucho de ser el óptimo, algo tenemos que hacer con las vidas que intentamos retomar. Es decir, la esperanza es lo único que muere, ¿no?

La incertidumbre no nos puede engullir, y tampoco la tibieza. Si hay un momento indicado (lo que sea que signifique eso) para construir un mundo radicalmente distinto, un modo distinto de ser (por pensar en Rosario Castellanos), es justo este momento, no mañana.

Ese cambio radical empieza por uno mismo, claro, pero poco o nada vale si no se comparte con los demás, si no se realiza en comunidad. Ahora más que nunca debemos encontrar lugares seguros donde podamos recuperar el aliento y reconstruir todo lo que se debe reconstruir, dejar ir lo que ya no cabe.

¿A qué nos estamos enfrentando ahora que hemos retomado medianamente la vida en las calles? Porque la costumbre de lo que conocemos nos arrulla, pero las nuevas variantes de la enfermedad nos recuerdan que nada está asegurado. ¿Cómo vamos a digerir el trauma pasado y sus temibles réplicas?, ¿con enemigos a diestra y siniestra, o con apoyo comunitario?